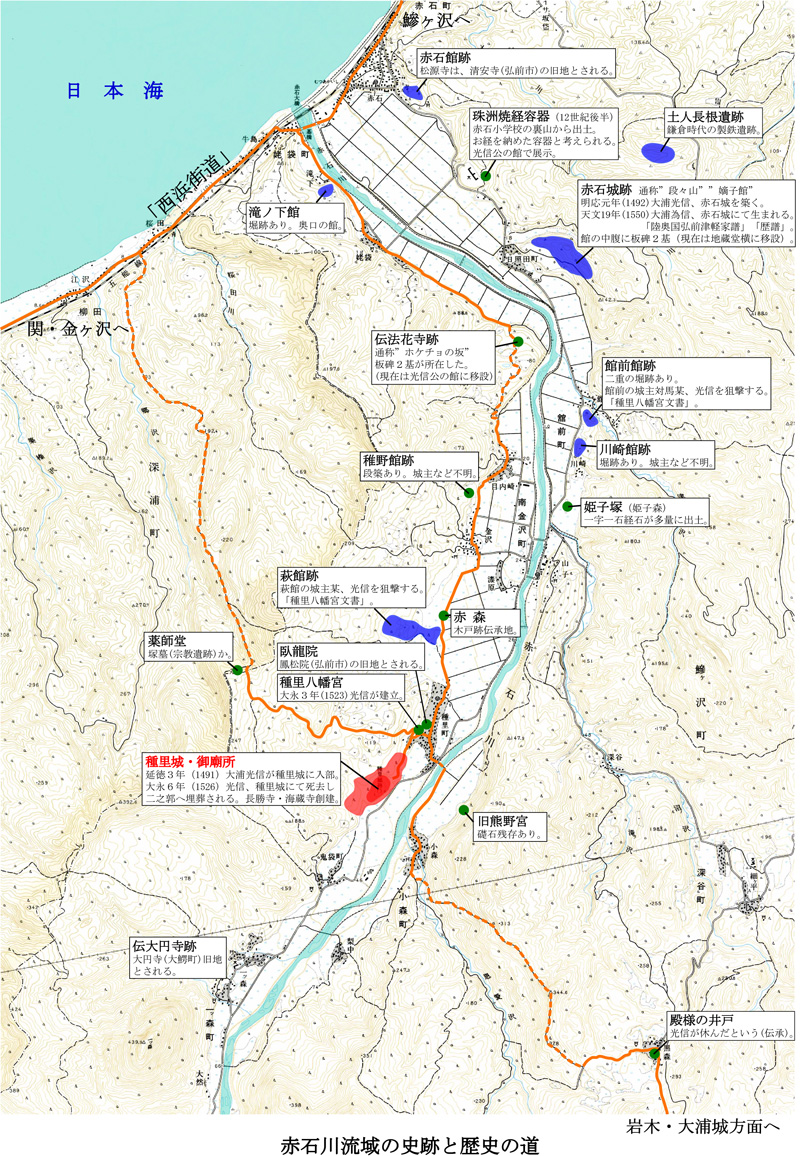

種里城跡は、世界自然遺産「白神山地」を源流として、日本海に流れ出る赤石川の流域にあります。その周辺には、大浦光信や津軽藩発祥にまつわる史跡や伝承地、光信の入部前にさかのぼる安藤氏時代の板碑など、豊かな歴史・文化遺産が残されています。

史跡個別紹介

-

*画像クリックで拡大します

種里城跡

種里城跡

-

有原遺跡

有原遺跡

-

有原館跡

有原館跡

-

堤ノ沢館跡

堤ノ沢館跡

-

萩館跡

萩館跡

-

赤森

赤森

-

稚野館跡

稚野館跡

-

滝ノ下館跡

滝ノ下館跡

-

川崎館跡

川崎館跡

-

館前館跡

館前館跡

-

赤石城跡

赤石城跡

-

赤石館跡

赤石館跡

-

土人長根遺跡

分類:遺跡

土人長根遺跡

分類:遺跡

解説:大和田川上流の山中で発掘調査された鎌倉時代の製鉄遺跡。製鉄炉・廃滓場・炭窯跡などが見つかっている。大浦光信の入部する前、安藤氏が大規模な鉄生産に関わっていた可能性が考えられている。

所在地はこちら -

種里八幡宮

種里八幡宮

-

薬師堂

薬師堂

-

臥龍院

臥龍院

-

松源寺

分類:社寺

松源寺

分類:社寺

解説:天正2年(1574)に長勝寺3世蜜田和尚の隠居所として松源院が建立され、弘前城築城とともに弘前城下に移って清安寺となった。その後、承応年間(1652~1655)に創建されたのが現在の松源寺とされる。曹洞宗。

所在地はこちら -

伝長勝寺跡

伝長勝寺跡

-

伝金剛寺跡

伝金剛寺跡

-

伝大円寺跡

伝大円寺跡

-

伝法花寺跡

分類:社寺

伝法花寺跡

分類:社寺

解説:姥袋集落から目内崎集落への山道沿いに「法花寺」の地名があり、坂道を「ホケチョの坂」といった。南北朝時代の板碑2基があったが、その後牛島の共同墓地に移され、現在は光信公の館に移設されている。

所在地はこちら -

種里旧墓地の板碑

分類:板碑

種里旧墓地の板碑

分類:板碑

解説:種里集落裏の旧墓地にある。板碑の造立には南北朝時代の安藤氏が関わったとみられている。大浦光信の入部する前、種里は安藤氏の勢力下にあった可能性が考えられる。鰺ヶ沢町指定文化財。

所在地はこちら -

日照田地蔵堂の板碑

分類:板碑

日照田地蔵堂の板碑

分類:板碑

解説:日照田集落の地蔵堂横に2基の板碑があり、うち1基に応安8年(1375)の年号が確認できる。板碑の造立には南北朝時代の安藤氏が関わったとみられている。鰺ヶ沢町指定文化財。

所在地はこちら -

日照田一本松の板碑

日照田一本松の板碑

-

松源寺の板碑

松源寺の板碑

-

光信公御廟所

分類:その他

光信公御廟所

分類:その他

解説:大永6年(1526)10月8日に死去したとされる大浦光信の墓所。傍らには殉死した家臣・奈良主水貞親(種里八幡宮初代宮司)が葬られたとされる。津軽氏の聖地として顕彰されてきた。

所在地はこちら -

種里城址碑

種里城址碑

-

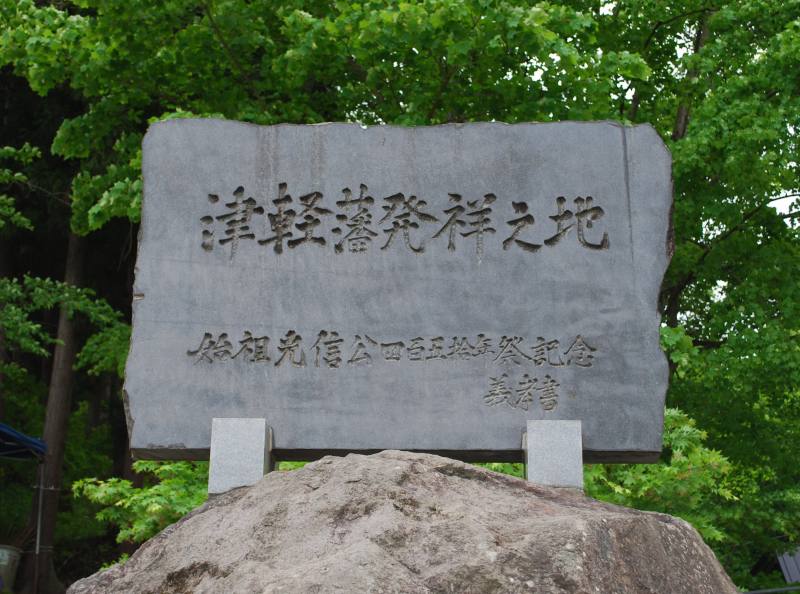

津軽藩発祥之地碑

津軽藩発祥之地碑

-

海蔵寺開創の地碑

分類:その他

海蔵寺開創の地碑

分類:その他

解説:昭和57年(1982)9月7日に海蔵寺33世により種里集落内に建立された。海蔵寺は明応元年(1492)に大浦光信が菩提寺として種里に創建したとされる。その後は大浦城下に、さらに弘前城下に移った。曹洞宗。

所在地はこちら -

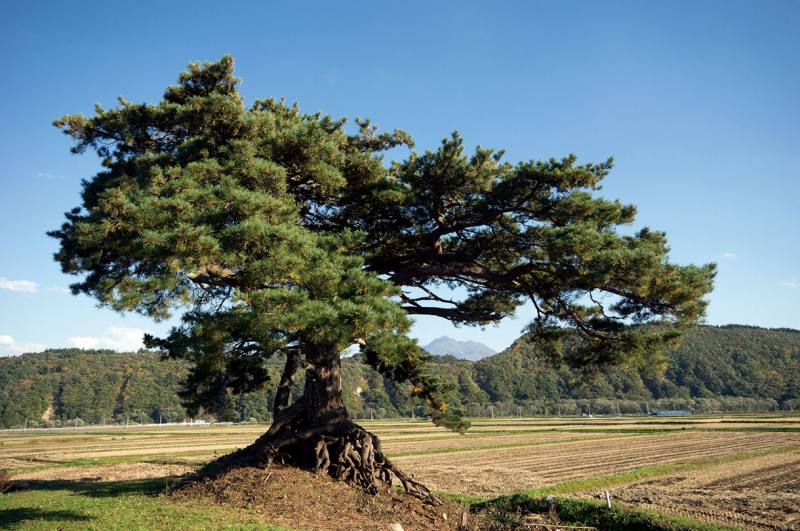

ハタフグの松

分類:その他

ハタフグの松

分類:その他

解説:種里八幡宮裏の山道沿いにあり、大浦光信の軍勢が旗や鉾を立てかけて休んだ場所と伝えられる。ハタホコ(旗鉾)が転訛したのが地名の由来と考えられている。種里八幡宮文書では、この道は大浦光信が新たに切り開いた道とされている。

所在地はこちら -

殿様の井戸

分類:その他

殿様の井戸

分類:その他

解説:黒森集落内にあり、大浦光信が休んだ井戸水と伝えられる。光信の時代、種里城→小森→黒森を通って岩木山の裏手をまわり、大浦城、津軽平野に出る山道が用いられていたと考えられている。

所在地はこちら -

姫子塚

姫子塚

-

珠洲焼経容器

珠洲焼経容器

-

大和田出土埋蔵銭

分類:その他

大和田出土埋蔵銭

分類:その他

解説:大和田川河口の砂丘地から昭和40年代頃に偶然発見された。総数1万枚以上にも及ぶ中国・朝鮮・琉球からの渡来銭であるが、国内で作られた中国銭の模鋳銭も含まれている。埋められた時期は、16世紀前半頃と推定されている。

所在地はこちら