○鰺ヶ沢町文書管理規程

令和2年9月11日

訓令第53号

鰺ヶ沢町文書管理規程(平成12年訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 文書の収受及び配布(第12条~第15条)

第3章 文書の処理(第16条~第20条)

第4章 文書の施行(第21条~第25条)

第5章 行政文書の管理(第26条~第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号。以下「情報公開条例」という。)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするため、文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(2) 歴史公文書 歴史資料として重要な公文書その他の文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。

(3) 課長 鰺ヶ沢町行政組織に関する規則(平成25年規則第15号。以下「行政組織規則」という。)第6条第1項に規定する課長及びこれに類する者をいう。

(4) 班長 行政組織規則第9条第1項に規定する班長及びこれに類する者をいう。

(5) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する機関をいう。

(6) 施行 決裁文書の内容を相手方に表示し、その効力を発生させることをいう。

(7) 特定保存 所管課において歴史公文書として特定し、総括文書管理者に移管して保存することをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 職員は、事務が円滑かつ適正に行われるよう、文書を正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。

2 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

(課長等の責務)

第4条 課長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

2 班長は、上司の指揮を受けてその班における文書の処理状況を明らかにし、事務処理の推進に努めなければならない。

(総務課長の責務)

第5条 総務課長は、各課の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(左横書きの原則)

第6条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、縦書きとされているもの

(2) 毛筆を用いるものその他の横書きを不適当とするもの

(3) その他横書きにすることが不適当であると認めるもの

(閲覧の制限)

第7条 文書は、法令等に特別の定めのある場合又はあらかじめ主管課長の承認を得た場合を除くほか、職員以外の者に閲覧させてはならない。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

ア 訓令 実施機関又はその職員に対し、その職務を指揮命令するため制定するもの

イ 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

ウ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為又は不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

エ 通達 実施機関又はその職員に対し、指揮命令するために発するもの

(3) 公示文書

ア 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるため公示するもの

イ 公告 一定事項を特定の多人数又は一般に周知させるため公示するもの

(4) 一般文書 前各号以外の文書

ア 庁外文書 庁内文書以外の一般文書

イ 庁内文書 各課相互において収発する一般文書

(1) 法規文書簿

(2) 訓令簿

(3) 告示簿

(4) 特殊取扱郵便物受領簿

(5) 令達文書簿

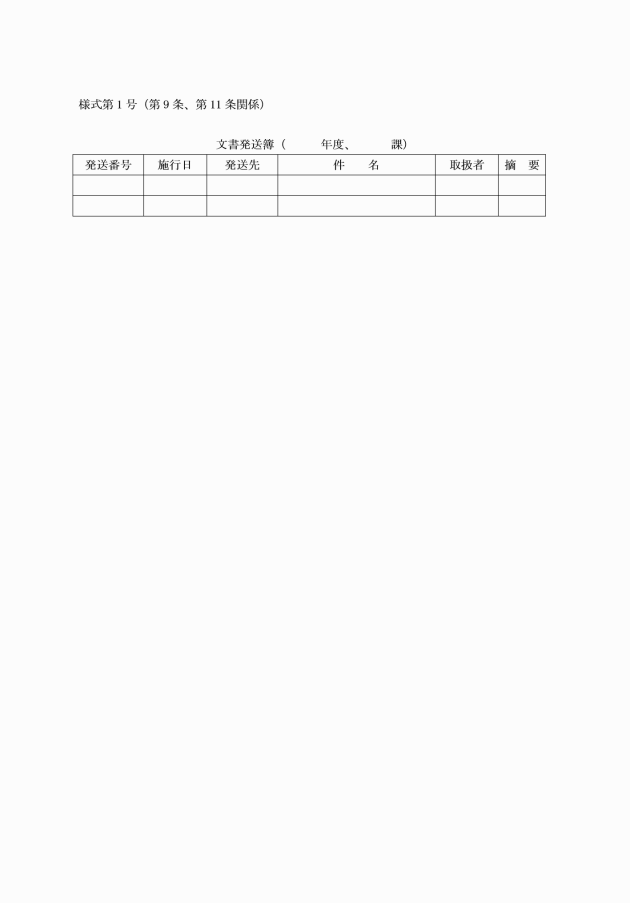

(6) 文書発送簿(様式第1号)

(7) 文書収受簿(様式第2号)

(法規番号、訓令番号、告示番号及び令達番号)

第10条 法規文書、訓令文書、告示文書及び令達文書には、それぞれ法規番号、訓令番号、告示番号及び令達番号を付さなければならない。

(1) 法規文書は、施行の際に町名の次に「条例」又は「規則」を用い、総務課備付けの法規文書簿により番号を付さなければならない。

(2) 訓令文書の記号は、町名の次に「訓令」を用い、総務課備付けの訓令簿により番号を付さなければならない。

(3) 告示文書の記号は、町名の次に「告示」を用い、総務課備付けの告示簿により番号を付さなければならない。

(4) 令達文書(訓令及び通達文書を除く)の記号は、鰺及び課名の頭文字又は課名を表す複数の文字の次に「指令」又は「達」を用い、各課備付けの令達簿により番号を付さなければならない。

2 法規文書、訓令文書、告示文書及び令達文書(訓令及び通達文書を除く)には、それぞれ暦年による一連番号を付するものとする。

(一般文書の記号及び番号)

第11条 庁外文書を発送しようとするときは、次の各号により文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、儀礼的な文書、刊行物及び番号を付することが適当でないもの又は簡易な文書には記号及び番号を省略することができる。

(1) 一般文書で施行を要するものには、鰺及び課名の頭文字又は課名を表す複数の文字を用い、各課備付けの文書発送簿により番号を付さなければならない。ただし、軽易なものは、号外とすることができる。

(2) 一般文書の番号は、会計年度による一連番号とする。

2 庁内文書については、「事務連絡」と表示し、文書記号及び文書番号の記載は必要としない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受取及び配布)

第12条 町に到達した文書等(使送文書、郵便物、信書便物、電報及び物品。)は、総務課が受領し、次に掲げるものを除き、開封することなく主管課に配布するものとする。

(1) 特殊取扱郵便物

(2) 審査請求、訴訟、入札その他その内容が重要若しくは異例と認められるもの又は到達の日時が権利義務の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)

(3) 配布すべき具体的な宛名が封皮に表示されていないもの(以下「配布先未定文書」という。)

2 前項各号の文書は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 特殊取扱郵便物は、総務課において特殊取扱郵便物受領簿に記載した後、主管課受信者より受領印を徴する。

(2) 重要文書は、封皮に収受印を押し開封し、総務課長が上司又は主管課長と十分協議のうえ、その取扱いを定め主管課に配布する。

(3) 配布先未定文書は、開封して宛先を確認のうえ、主管課に配布する。

(勤務時間外に到達した文書の取扱い)

第13条 勤務時間外に到達した文書は、守衛業務を行う者が受け取り、特殊取扱郵便物については日当直日誌に記載して、総務課に回付するものとする。

(料金未払等の郵便物)

第14条 料金未払又は料金不足の郵便物は、差出人が官公署であるもの又は総務課長が必要と認めるものに限り、総務課がその料金を支払い、受け取るものとする。

(主管課における収受)

第15条 総務課から各課に配布された文書は、速やかに開封し収受しなければならない。

2 文書の収受は、次に定めるところにより行うものとする。

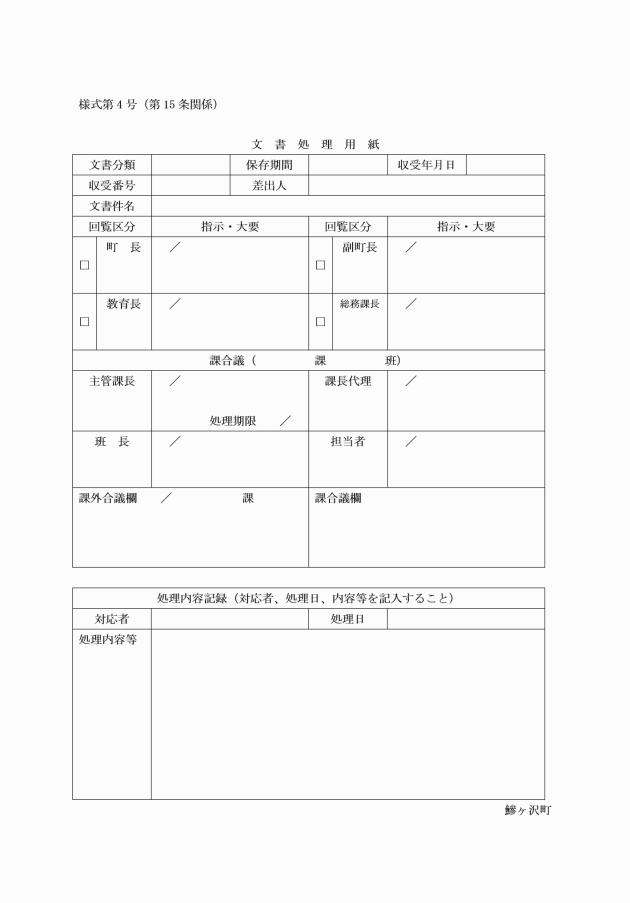

(1) 主管課において文書収受印(様式第3号)を押すこと。

(2) 文書処理用紙(様式第4号)を付して各課備付けの文書収受簿に文書の件名や相手先等の必要事項を登録し、登録の際に付番された番号を記入すること。

(3) 2課以上に関連する文書は、関係課長に協議の上、主管課を決定し、関係課の合議を求めること。

(4) 審査請求書、その他到達の日時が権利の得失に関係のあるものは、文書処理用紙及び文書収受印に到達日時を明記すること。

3 軽易な文書については、前項第2号の処理を省略することができる。

第3章 文書の処理

(処理方針の指示)

第16条 課長は、前条の規定により文書を収受した場合において、自ら処理するものを除き、担当班長に処理方針及び処理期限を示して、速やかに処理させなければならない。

2 課長は、町長又は副町長の指示を求める必要がある場合は、その指示を受けた後に前項による指示をするものとする。

(口頭又は電話による処理)

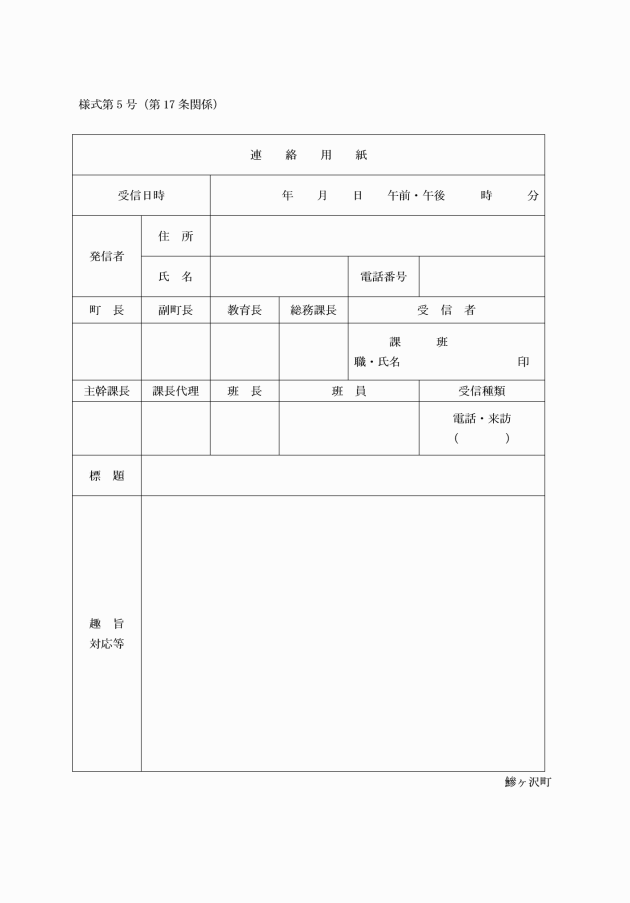

第17条 口頭又は電話による照会、回答、報告等で重要な事項については、連絡用紙(様式第5号)にその要領を記録し、それを文書として取り扱い、処理しなければならない。

(起案)

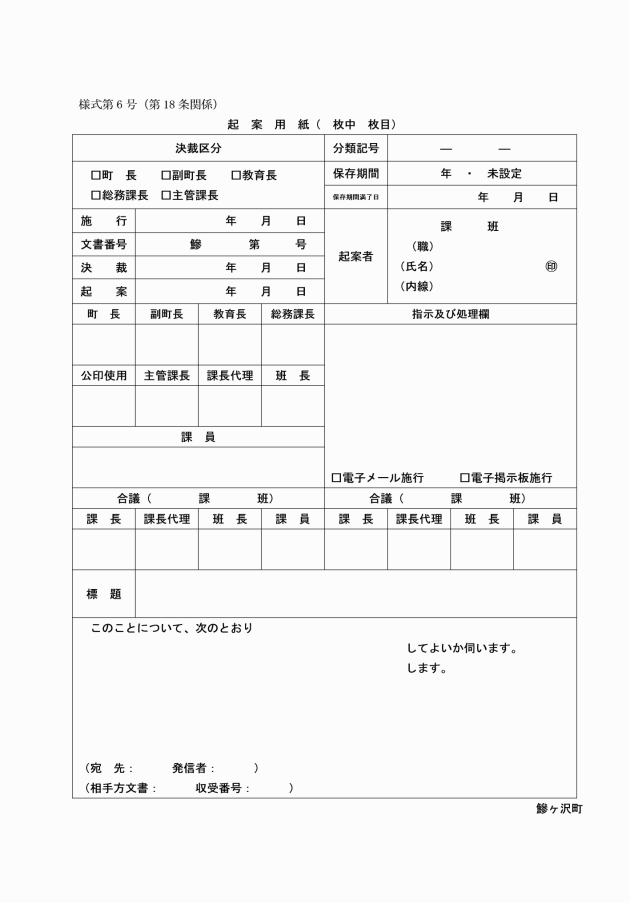

第18条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用い、所定事項を記入して行うものとする。

2 起案文書等を加除訂正したときは、その記録を残し、疑義の生じないようにしなければならない。

(起案の要領)

第19条 起案文書は、簡潔かつ正確でなければならない。

2 文書を起案する際は、その決裁を受けようとする理由、目的及び当該事務の処理に関して必要な事項を記載するほか、必要があると認められるときは、関係法規その他参考事項を当該起案の末尾に付記し、又は関係書類を添付し、その根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。

(回議、決裁及び合議)

第20条 起案文書は、課員に回議して、班長、統括官、課長代理、課長、副町長及び町長の順に回議しなければならない。

2 起案文書の決裁区分は、鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号)の定めるところにより処理するものとする。

3 事案の処理及び施行が他の課に関係があると認められる起案文書は、主管課長の認印を受けた後、関係課長へ合議しなければならない。合議は起案者があたるものとするが、特に慎重な取扱いを要するものは、主管課長又は班長がこれにあたらなければならない。

4 前項の合議を要する文書を受けたときは、同意又は不同意を速やかに決定しなければならない。その合議事項に関して同意の場合は認印を押し、異議又は疑義があるときは主管課と協議し調整を図らなければならない。

5 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、主管課は双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

6 合議先の認印は、原則として班長級以上から受けるものとする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りではない。

第4章 文書の施行

(文書の施行)

第21条 原議で施行を要するものは、主管課において浄書及び校合し、特に指示のある場合を除き、速やかに施行しなければならない。

(公印の押印)

第22条 施行する文書には、鰺ヶ沢町公印規程(平成元年訓令甲第3号)の定めるところにより公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、当該文書が軽易な一般文書であるときは公印又は契印の押印を、契約書、感謝状、書簡等の一般文書、及び公印の印影刷込文書であるときは契印の押印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、庁内文書については、原則として公印及び契印を省略するものとする。

(文書の発送)

第23条 一般文書で施行を要する文書のうち発送するもの(以下「発送文書」という。)は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 原議に、発送年月日及び文書番号を記入すること。

(2) 発送文書のうち郵送するものは、各課で必要な包装をし、総務課に回付すること。

(3) 総務課は、前号の回付を受けたときは、現品を照合のうえ、料金後納郵便差出票を添え、速やかに発送しなければならない。

(電子メール文書による施行)

第24条 第22条の規定により公印の押印を省略できる文書は、電子メール文書を送信することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の指示及び処理欄に「電子メール施行」と表示したうえ、決裁を受けなければならない。

(電子掲示板による施行)

第25条 不特定の職員に対して周知する文書は、情報ネットワークの掲示板(以下「電子掲示板」という。)に電子文書を掲載することにより施行することができるものとする。この場合において、当該文書に係る起案用紙の指示及び処理欄に「電子掲示板施行」と表示したうえ、決裁を受けなければならない。

第5章 行政文書の管理

(管理体制)

第26条 行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存等を行うため、次に掲げる者を置く。

(1) 総括文書管理者

(2) 副総括文書管理者

(3) 文書管理者

(総括文書管理者)

第27条 総括文書管理者は、総務課長をもって充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 歴史公文書等の特定保存に関すること。

(2) 特定保存文書ファイル等管理簿への記載に関すること。

(3) 特定保存文書ファイル等の廃棄に関すること。

(4) 行政文書ファイル等管理簿及び特定保存文書ファイル等管理簿の目録の調整に関すること。

(5) 行政文書の適正かつ効果的な管理及び歴史公文書等の適切な保存に関する研修に関すること。

(6) 行政文書の管理及び歴史公文書等の保存等に関する実施機関(町長を除く。)との調整に関すること。

(7) その他行政文書の管理及び歴史公文書等の保存等に関する事務の総括に関すること。

(副総括文書管理者)

第28条 副総括文書管理者は、総務班長をもって充てる。

2 副総括文書管理者は、前条第2項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。

(文書管理者)

第29条 文書管理者は、課長をもって充てる。

2 文書管理者は、その所掌事務に関する行政文書について、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 行政文書の保存に関すること。

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。

(3) 行政文書ファイル等管理簿への記載に関すること。

(4) 行政文書ファイル等の移管又は廃棄に関すること。

(5) 管理状況の報告等に関すること。

(6) 行政文書の作成、整理その他の管理等の指導に関すること。

(職員の責務)

第30条 職員は、この規程並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書等の適正な保存等を行わなければならない。

(整理及び保存)

第31条 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、文書管理者は、当該文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

3 保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書取得作成日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。

4 文書管理者は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。

5 前項の場合において、文書管理者は、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

6 行政文書ファイルの保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。

9 行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)の分類は、分野(大分類)、所掌事務(中分類)、行政文書ファイル等名(小分類)に分類する。

10 文書管理者は、行政文書ファイル等について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては総括文書管理者への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 情報公開条例第5条に規定する開示請求があったもの 情報公開条例第10条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。この場合において、文書管理者は、第38条第1項の報告において、延長する期間及び延長の理由を町長に報告しなければならない。

(行政文書ファイル等管理簿)

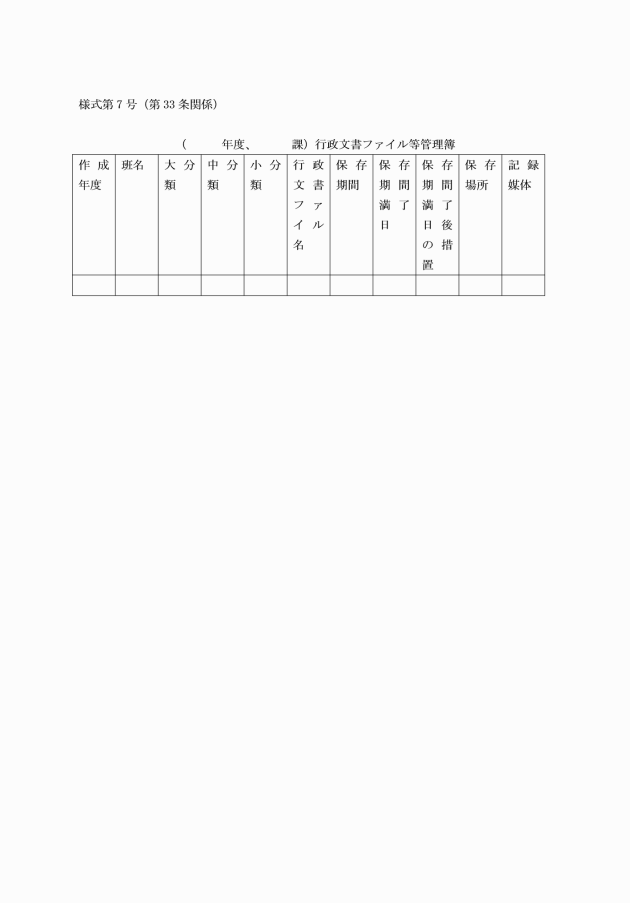

第33条 文書管理者は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、会計年度ごとに行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を帳簿(以下「行政文書ファイル等管理簿」(様式第7号)という。)に記載しなければならない。ただし、1年未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。

(移管又は廃棄)

第34条 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、総括文書管理者に移管し、又は廃棄しなければならない。

2 文書管理者は、前項の規定により保存期間が満了した行政文書ファイル等を移管又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、町長の同意が得られないときは、文書管理者は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

3 町長は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する文書管理者に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。

(特定保存文書ファイル等の保存)

第35条 総括文書管理者は、歴史公文書等として特定保存するために文書管理者から移管された行政文書ファイル等(以下「特定保存文書ファイル等」という。)について、第37条第1項の規定により廃棄されるに至るまでの間、保存しなければならない。

2 総括文書管理者は、特定保存文書ファイル等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

(特定保存文書ファイル等管理簿)

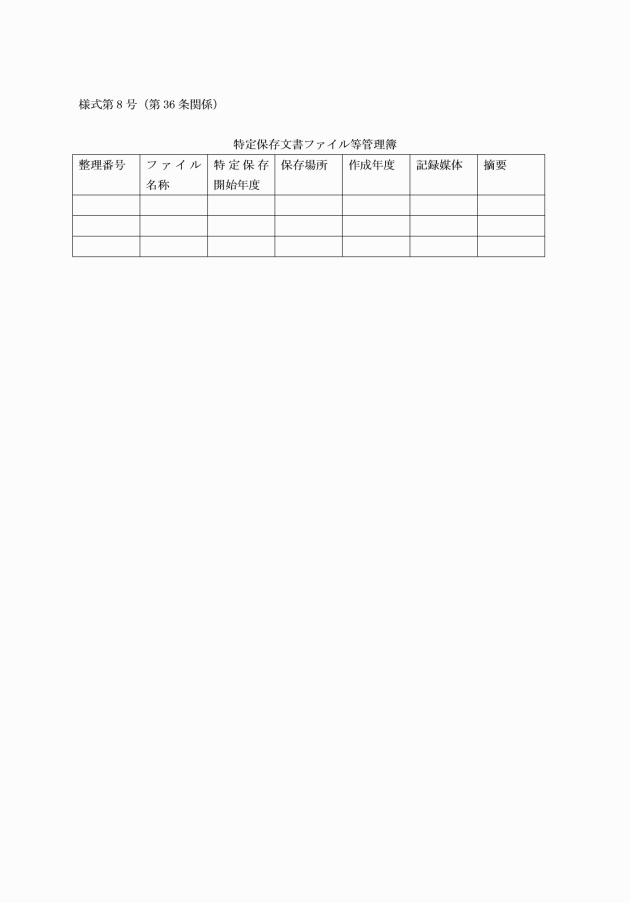

第36条 総括文書管理者は、特定保存文書ファイル等の管理を適切に行うため、特定保存文書ファイル等の整理番号、名称、特定保存開始年度、保存場所、作成年度その他の必要な事項を帳簿(以下「特定保存文書ファイル等管理簿(様式第8号)」という。)に記載しなければならない。

(特定保存文書ファイル等の廃棄)

第37条 総括文書管理者は、歴史公文書等として特定保存されている特定保存文書ファイル等について、劣化が著しく判読及び修復が困難なため利用できなくなり、又は歴史資料として重要でなくなったと認める場合は、当該文書ファイル等を廃棄することができる。

2 総括文書管理者は、前項の規定により特定保存文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。

(管理状況の報告等)

第38条 文書管理者は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、総括文書管理者に報告しなければならない。この場合において、総括文書管理者は、当該報告をとりまとめ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第6章 補則

(委任)

第39条 この規定に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にした従前の鰺ヶ沢町文書管理規程(平成12年訓令第5号)の規定による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

3 この訓令の施行の際現に保有している行政文書については、この訓令の規定の例によって取り扱うよう努めるものとする。

(検証)

4 町長は、この訓令の施行後毎年度、この訓令の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和6年訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第31条関係)

文書保存期間種別表

◎無期限 (1) 行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき行政文書(主にデータベース) |

◎30年保存文書 (1) 将来の例規及び徴証となるべき書類 (2) 基本財産、各種積立金、その他財産の管理処分に関する書類 (3) 条例、規則、規程等に関する書類 (4) 町議会議決書及び町議会に関する重要書類 (5) 訴願、訴訟及び争議に関する書類 (6) 統計書類及び地図類 (7) 職員の進退賞罰等に関する書類及び履歴書 (8) 造営物の設置変更又は廃止に関する書類 (9) 権利の設定、変更(各種契約を含む。)及び移転に関する書類 (10) 歴史的な資料として長期保存を必要と認める文書 |

◎10年保存文書 (1) 法令、条例、規則等の解釈、運用方針に関する文書で重要なもの(主管課の所掌に関するものに限る。) (2) 町議会に関する書類で30年保存の必要のないもの (3) 監督官公署へ申請、上申、報告及びその指令に関する書類 (4) 公示登録簿 (5) 支出負担行為及び支出命令関係書類のうち、消滅時効が5年を超えるもの(恩給及び退職年金、委託料、公有財産購入費、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、寄附金等) (6) その他10年保存の必要があると認める書類 |

◎5年保存文書 (1) 歳入歳出決算を終わった金銭物品に関する書類 (2) 歳入歳出予算書類 (3) 会計報告書類 (4) 調整を終了した諸報告及び統計資料 (5) 台帳登録を終了した諸申請書類 (6) 出勤簿、旅行命令簿、事務簿、日誌等の類 (7) 文書発送簿、文書収受簿 (8) 消滅時効が5年以下の債権に係る歳入歳出の証拠書類(報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、賃金、交際費、需用費、役務費、委託料、工事請負費、負担金及び交付金、扶助費、貸付金、投資及び出資金、積立金、公課費、繰出金等) (9) その他5年間保存の必要があると認める書類 |

◎3年保存文書 (1) 令達文書及び公示文書で軽易なもの (2) 契約に関する文書で軽易なもの (3) 寄附又は贈与の受納に関する文書で軽易なもの (4) 許可、認可、免許その他の行政処分に関する文書で軽易なもの (5) 請願、陳情、要望等に関する文書で軽易なもの (6) 通知、依願、報告、照会、回答等に関する文書 (7) 年次有給休暇承認願、復命書等 (8) 申請、願、届、上申、報告、調査等文書で5年保存の必要のないもの (9) その他3年間保存を必要とするもの |

◎1年保存文書 (1) 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書で軽易なもの (2) 事務遂行上の補助的文書 (3) その他3年以上の保存期間を定めないすべての文書 |

◎1年未満保存文書 (1) 軽易な事項の事務処理に関する文書 |